- Bernardino Luini e san Cristoforo dei pellegrini (e degli appestati)

- Bibliografia

- Grazie a Emanuele Kubler Bisterzo, Giovanni Micheli, Alessandro di Tommaso, Cristina Giacomazzo

Bernardino Luini e san Cristoforo dei pellegrini (e degli appestati)

Bernardino Luini, il Raffaello lombardo

Nato a Dumenza, un piccolo paese sul Lago Maggiore ai confini con il Canton Ticino, fra il 1460 e il 1490, fu uno dei protagonisti del Rinascimento Lombardo, autore di affreschi e quadri da cavalletto; ritenuto uno dei più importanti seguaci di Leonardo, limitò le soluzioni innovative e rivoluzionarie introdotte dal maestro e aggiunse più sentimento ai suoi soggetti., trasformando in accademismo le inquietudini e le ambiguità sentimentali di Leonardo e creando così una formula espressiva di enorme successo devozionale in Lombardia. Conobbe gli stili figurativi lombardi e, nelle sua gioventù, veneti; li mescolò e creò un proprio stile classico moderato e leggibile.

Le sue principali opere si trovano oggi a Milano, a San Giorgio al Palazzo e a San Maurizio, ma anche all’abbazia di Chiaravalle, al santuario di Saronno e a San Magno a Legnano, alla Certosa di Pavia e anche a Lugano in Canton Ticino, presso Santa Maria degli Angeli.

Bernardino Luini e san Cristoforo

Sono tre le raffigurazioni di san Cristoforo note di Bernardino Luini: a Pavia, a Como e a Saronno.

C’è poi un’affresco nella Chiesa di santa Maria del Soccorso ad Uboldo (VA) in cui è raffigurato, fra gli altri santi in una Sacra Conversazione, il nostro san Cristoforo. Considerato opera tarda di Bernardino Luini, è attribuito dalla critica più recente ad altro pittore, Bernardino Marchiselli de Vagis.

A Pavia, intorno al 1524

Due santi ad accogliere i pellegrini

All’interno del vestibolo della Certosa, ai lati del portale in marmo che divide in due l’ambiente, si trovano due nicchie profonde in cui sono inseriti gli affreschi luineschi di san Sebastiano e san Cristoforo. I santi sono a grandezza naturale, molto rovinati dall’umidità di risalita.

Anche il fondo dell’affresco è stato rovinato dall’umidità: ora è rossastro, un tempo era di colore azzurro. La raffigurazione di san Cristoforo è più tradizionale di quella di san Sebastiano (con l’angelo sull’albero che parla al santo). Il Bambino sta a cavalcioni del collo del santo e tiene nella mano sinistra il globo del mondo. Il santo, giovane e imberbe, si volge verso il Bambino, appoggiandosi ad un bastone che termina con foglie di palma.

San Cristoforo contro la peste

La posizione del santo, proprio all’ingresso della Certosa, richiama, ovviamente, la sua funzione di protettore dei pellegrini. Ma la scelta del santo ha a che fare anche con il suo patronato contro la peste, come il suo compagno (più famoso in questo ambito), san Sebastiano. I due santi, infatti, sono stati dipinti molto probabilmente a ridosso della pestilenza che colpì Milano e le zone limitrofe nel 1524.

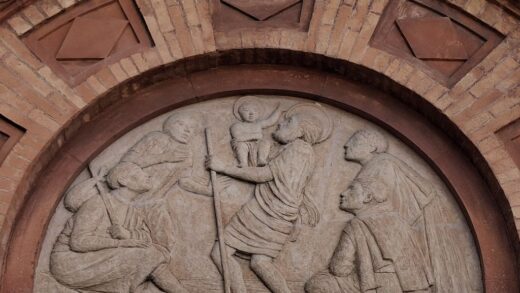

E sulla facciata, san Cristoforo dei pellegrini

P.S. Anche un altro san Cristoforo, ovviamente che non ha niente a che fare con Bernardino Luini. si trova sulla facciata della Certosa. Dall’alto accoglie i pellegrini che entrano nella Certosa. Ringrazio Cristina Giacomazzo di avermelo segnalato.

A Como, nel 1530

Santi contro la peste

I soggetti sono ancora i due santi contro la peste, san Sebastiano e san Cristoforo. L’iconografia è la stessa, ma cambia del tutto la tecnica, in quanto si passa dall’affresco alla tela. Cambia anche il contesto: siamo all’interno del duomo di Como e le due tele vengono realizzate, forse, con la funzione di ante d’organo. Per un certo periodo poste presso l’altare di san Sebastiano e san Cristoforo (attestato dal 1743 e ora scomparso), fiancheggiano ora l’altare di santa Lucia.

L’attribuzione a Luini

Nella storia critica, le due tele sono state attribuite a molti autori minori: solo dal 2009 appartengono con certezza alla produzione di Bernardino Luini. Questo li ha paradossalmente salvate da interventi inadeguati di restauro.

San Cristoforo in movimento

San Cristoforo appare immerso in un paesaggio tipicamente lombardo. La sua figura appare percorsa da una tensione dinamica: il braccio destro è proteso, quello sinistro è rovesciato nell’atto di spingersi per risalire a riva, il bastone è inclinato, nell’atto di fare leva. Un piede è immerso nell’acqua, l’altro appoggiato sulla riva. Il bottone del manto, inoltre, trattiene a stento i due lembi rossi, mentre la camiciona è raccolta appena sopra le ginocchia e le maniche sono rimboccate. Il Bambino, piuttosto grandicello, afferra un ciuffo di capelli di Cristoforo mentre con l’altra mano regge il globo del mondo, quasi fosse una palla. Il santo non è più imberbe, come a Como, e il suo movimento è molto più accentuato. Anche la fisicità del Bambino ridona realismo e partecipazione emotiva all’intera composizione.

San Cristoforo e san Sebastiano

Ancora una volta il santo ha a che fare con la protezione dalla peste, data la realizzazione dell’accoppiata dei due santi campioni contro la peste.

E sulla facciata, san Cristoforo dei pellegrini

Ma, come a Pavia, anche sulla facciata del duomo di Como, rivolto verso la strada Regina (che porta verso i valichi svizzeri costeggiando tutto il lago), san Cristoforo protegge il cammino dei viandanti che vanno verso il Centro Europa o scendono verso l’Italia.

A Saronno, nel 1531

L’affresco monumentale si trova nel transetto, in diretta correlazione con gli altri santi della tradizione popolare contadina contro la peste, che abbiamo appena visto ad Uboldo: in primis sant’Antonio (delle stesse dimensioni di Cristoforo), poi, di dimensioni minori, san Rocco e san Sebastiano.

Un san Cristoforo elegantissimo

Nell’immagine, la monumentalità del santo viene messa tutta a servizio del gesto di rivolgersi verso il Bambino, che sta seduto cavalcioni sul collo del santo e lo guarda, sempre con lo stesso gesto; gli afferra un ciuffo di capelli, mentre con l’altra mano tiene in mano il globo del mondo, stavolta di cristallo. Proprio l’eleganza risulta il tratto caratteristico di questo san Cristoforo: il manto è di color porpora, con fodera di pelliccia, la veste è dorata e il santo indossa anche un ulteriore corpetto trattenuto in vita. Anche la capigliatura di Cristoforo pare molto curata, con ricci ben definiti ed ordinati.

La dinamicità del santo è presente, ma non eccessiva: la mostrano i due piedi, uno visibile nell’acqua trasparente, l’altro già appoggiato su un sasso a riva. Da notare anche qui la resa del dettaglio dalle canne lacustri, quasi innaturali dato lo sfondo ocra del dipinto.

San Cristoforo, la mala morte e la peste

Ancora una volta il santo viene messo in correlazione con gli altri santi protettori contro la peste. La specializzazione del santo resta, comunque, la protezione contro la morte improvvisa, quella più temuta dai viaggiatori.

E sulla facciata?

Sulla facciata del Santuario di Saronno, non è presente san Cristoforo. Data la posizione del Santuario, all’incrocio fra la Strada Varesina (che collega Milano a Varese) e quella che da Saronno conduce a Legnano, ci aspetteremmo una raffigurazione del protettore dei pellegrini. Ma la facciata del Santuario fu realizzata, su spinta di Carlo Borromeo, da Pellegrino Tibaldi fra 1569 e 1615. Sono anni difficili per il nostro santo, di cui viene contestato il culto superstizioso al Concilio di Trento, applicato in modo severo dal Borromeo; da qui la sempre minor fortuna del santo, almeno fino al revival novecentesco..

Bibliografia

- su Bernardino Luini,

- artesplorando, officinialibraria,

- Piccone P., Conti B. e Rondanini D.. Bernardino Luini e la pittura nell’Alto Milanese dal Rinascimento al Manierismo. Busto Arsizio : Nomos, 2005.

- Agosti G., Stoppa J., Sacchi R., Magliani M, Palazzo reale di Milano, a c. di. Bernardino Luini e i suoi figli. Milano: Officina libraria, 2014.

- Agosti G., Stoppa J., Tanzi M., Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, e Musei civici di Varese, a c. di. Il Rinascimento nelle terre ticinesi: da Bramantino a Bernardino Luini. Milano: Officina, 2010., pp. 210-215

- Sull’affresco di Uboldo, artevarese, fondoambienteitaliano