Il grande affresco di San Cristoforo di Mateo Pérez Alesio

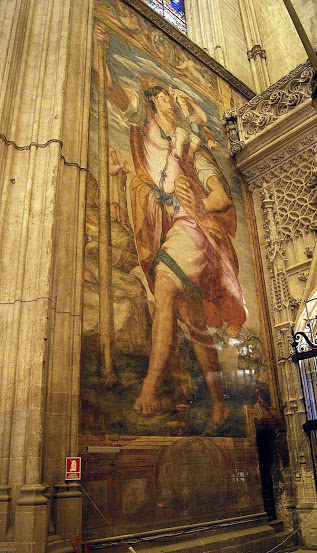

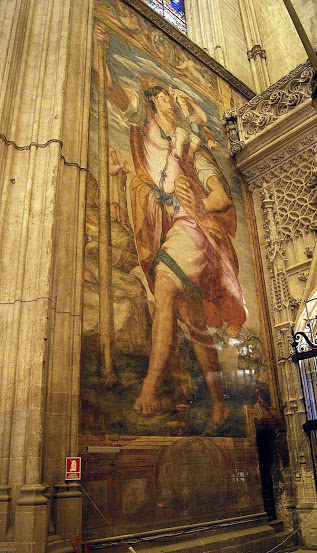

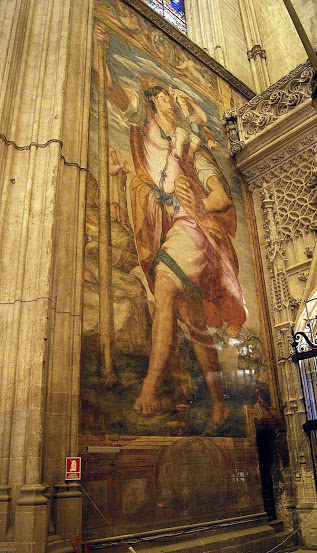

Se entri nella cattedrale di Siviglia, nella navata laterale destra, già da lontano potrai vedere l’affresco di Matteo Pérez Alesio che si trova proprio dietro alla novecentesca tomba di Cristoforo Colombo.

è un’enorme immagine di san Cristoforo che attraversa il fiume portando sulle sue spalle il Bambino. L’autore è un pittore manierista italiano, Mateo Pérez Alesio, attivo a Siviglia negli ultimi anni del XVI secolo.

Mateo Pérez Alesio

Mateo Pérez Alesio, un artista italiano il cui profilo sembrava disegnato su misura per le esigenze della città.

Maestro del Manierismo Romano: Formatosi a Roma, Alesio era un maestro della tecnica dell’affresco. Questa abilità, comune in Italia, era una vera rarità a Siviglia, dove si prediligeva la pittura a olio o a tempera. La sua padronanza del disegno monumentale e dei complessi giochi prospettici lo rendeva unico.

Un Intellettuale tra Umanisti: Alesio non era solo un artigiano. A Siviglia frequentò il più importante circolo intellettuale della città, che includeva il canonico Francisco Pacheco (zio dell’omonimo pittore) e lo storico Gonzalo Argote de Molina. Furono proprio questi contatti a procurargli le commissioni più prestigiose.

Un giovane rampante pittore: quali erano le ambizioni del giovane Alesio? Desiderava avere un posto nel Nuovo Mondo: Siviglia era, dunque, solo un tappa di avvicinamento. E così avviene: dopo essere stato a Roma e dopo aver introdotto la tecnica dell’affresco a Malta e a Siviglia, Mateo passerà gli ultimi trent’anni della sua vita a Lima, in Perù.

Illusionismo prospettico

Se ammiriamo l’affresco nella sua interezza, rimaniamo colpiti dalle proporzioni armoniche della figura, frutto di un raffinato gioco illusionistico. Le dimensioni della parte inferiore del corpo sono volutamente ridotte rispetto a quelle del busto, così che l’immagine del santo appaia complessivamente proporzionata.

I modelli dell’Alesio …

Se chiudiamo gli occhi, possiamo immaginare il giovane Alesio all’opera, intento a dipingere l’affresco di San Cristoforo insieme ad altre creazioni qui a Siviglia. Lavora con dedizione, guidato da modelli ben precisi: per gli angeli, ad esempio, si ispira alle opere del suo maestro Zuccari.

Per la figura di San Cristoforo, Alesio fa riferimento a due modelli fondamentali, che aveva probabilmente visto di persona o, più verosimilmente, conosceva attraverso delle stampe. Il primo è la raffigurazione del santo realizzata dal Ghirlandaio, dalla quale riprende la posa generale e la posizione del braccio; il secondo è un’incisione di Cranach dei primissimi anni del XVI secolo, dalla quale mutua l’inclinazione del capo e la postura del Bambino.

Senz’altro Alesio conosceva anche l’iconografia di san Cristoforo diffusa nei secoli precedenti in Spagna: il san Cristoforo gigante con una macina di mulino al braccio ed i pellegrini trasportati nella sua cintura. Nella grande opera della cattedrale di Siviglia, risulta evidente il tentativo di depurare il santo dagli elementi leggendari tipici del Medioevo.

E così Alesio si rivela artista post tridentino, che ha in mente la necessità della spiritualizzazione del Santo, pena la sua progressiva scomparsa. San Cristoforo non sembra più oberato da un peso ma in adorazione del Bambino e perde il suo gigantismo leggendario.

… e l’Alesio come modello

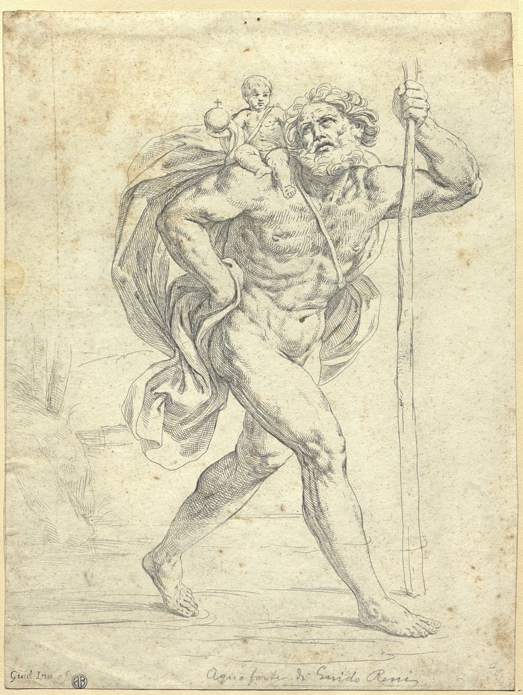

Guido Reni

Ecco il capolavoro (tanto celebre per la sua grandezza e la sua bellezza, come scrive Vicente Carducho) è finito: verranno in molti ad ammirarlo e a prendere ispirazione da lui a partire da Guido Reni che riprende il movimento della gamba pure enfatizzando il movimento e la dinamicità del Santo.

Juan Martínez Montañés

E prende spunto anche Martin Montanes che realizza la famosa statua che si trova nella chiesa del Divino Salvatore, commissionata dai guantai di Siviglia una decina di anni dopo.

Evidentemente ispirati all’opera di Alesio sono altri due san Cristoforo a Siviglia: quello dell’Alcazar e quello del Monastero di santa Paola: ma seguono due modelli diversi! Scoprili al link.

Un san Cristoforo nuovo e antico

Riapriamo gli occhi e torniamo al presente. possiamo ammirare il Cristobalon.

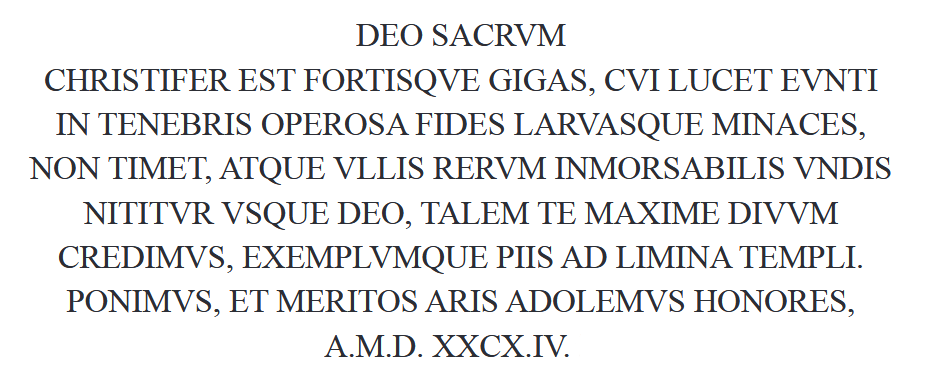

Il dipinto monumentale è alto circa 8 metri. E’ diviso in tre registri, il primo con due angeli che presentano sette stelle bianche sopra un vaso, poi la figura di San Cristoforo col Bambino e infine, in basso, un cartiglio circolare con un poema votivo.

La statura colossale del nostro Cristoforo è evidente, soprattutto se lo confrontiamo con l’eremita. Porta un’elegante barba bionda, una fascia verde che raccoglie i capelli, un grande mantello ocra lo avvolge e una camicia rosa lo copre. In una mano tiene il bastone, diventato verde e ha dato origine a una palma.

San Cristoforo ha ormai attraversato il fiume: gli manca solo l’ultimo passo, dato che ha la gamba piegata e il piede sinistro appoggiato sulla riva, mentre il destro è ancora nel torrente. Il sua sguardo, però, si rivolge verso il Bambino, con un movimento quasi serpentino di rotazione del corpo, caratteristico del gusto manieristico. La possanza del gigante è quasi paradossale, anche prendendo in considerazione i nastri di seta blu, i bottoni con pompon, i lacci ascellari e la cintura blu che indossa.

Anche questi aspetti segnalano una rottura con i giganteschi san Cristoforo delle cattedrali trecentesche, congelati nella frontalità del corpo e dello sguardo. Siamo in piena recezione del Concilio di Trento e il culto dell’immagine del santo deve essere depurato di tutti gli elementi leggendari.

Il Bambino è gioviale, con lineamenti dolci. Ha in mano il globo del mondo, ovviamente non più tripartito nei tre continenti: il mondo si è allargato anche alle Americhe.

Elemento particolare dell’immagine è la presenza di altri personaggi, uno solito, l’altro alquanto strano.

L’eremita (o l’alchimista?)

L’eremita è una presenza solita nelle raffigurazioni di San Cristoforo: spesso presente sulla riva, illumina con la lanterna il procedere del santo. Qui si appoggia su un bastone che termina con una Tau: è uno degli attributi di sant’Antonio.

Forse, però, questo eremita può essere interpretato anche con un significato più specifico, in quanto potrebbe essere collegato agli ambienti neoplatonici nel quale aveva studiato Matteo Alesio. Potrebbe addirittura essere il portatore di significati alchemici.

Un pappagallo e un nome

L’altro personaggio molto insolito è un pappagallo che porta un cartellino con la firma dell’autore. Alesio ha in mente i pittori veneziani, probabilmente anche il precedente di Albert Durer.

Interessante la scelta specifica del pappagallo, animale status symbol del XVI secolo e riferimento esplicito alle Americhe: sembra quasi un messaggio del pittore che ci vuole dire che, grazie a questo suo capolavoro, le porte per il Nuovo mondo sono per lui aperte. Come san Cristoforo, anche Matteo è pronto per salpare per altri lidi, per fare il grande passo verso il successo.

Un antico san Cristoforo scomparso

Se ora ci concentriamo sulla scritta sotto l’affresco, leggiamo parte di un inno composta dal canonico del capitolo sivigliano Francesco Pacheco, zio e pedagogo dell’omonimo pittore.

Il santo ci viene presentato come un forte gigante, caratterizzato da una fede operosa, che non ha paura di nulla e sfida le onde per servire Dio. La preghiera invita i fedeli a seguire il suo esempio.

Questa iscrizione è stata studiata e citata da epigrafisti, come il canonico di Siviglia Juan de Loaysa y González de León (1633-1709). Egli racconta che questa preghiera fu composta proprio ai piedi di un grande san Cristoforo, risalente alla chiesa antica, di cui già nel Seicento rimanevano solo dei lacerti del capo. Un grande san Cristoforo apotropaico, accanto al quale venne dipinto un’altra raffigurazione del santo, molto più moderna e adatta al XVII secolo che sta incombendo su Siviglia.

Bibliografia

- Algarín González, I. (2016) «Mural de San Cristóbal de la Catedral de Sevilla de Mateo Pérez Alesio (1583): Fuentes visuales y análisis iconográficos», Temas de estética y arte, (30), pp. 271–300

- Petite iconographie de Saint Christophe à Séville. II : La cathédrale : la Peinture murale de Saint Christophe (1584) par Mateo Perez de Alezio.